Der Hauptplatz der FT Gern – eine Geschichte zwischen Weltkrieg und Fußball

von Felix Lieb & Michi Franke

Wer den Hauptplatz der FT Gern betritt, dem fällt neuerdings schnell auf, dass sich etwas verändert hat: An einem der Bäume unseres Biergartens hängt, für jede und jeden gut sichtbar, eine große Tafel. Sie soll an die Geschichte unseres Hauptplatzes erinnern, die deutlich bewegter war, als man es von einem durchschnittlichen Fußballplatz wohl vermutet.

Zwischen den 1940er- und den 1960er-Jahren wurde der Platz als Behelfslager für ausgebombte Familien, als Kriegsgefangenen- und Zwangsarbeiterlager, also sogenanntes DP-Lager und als Lager für Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten genutzt – das alles innerhalb von nur etwas mehr als 20 Jahren.

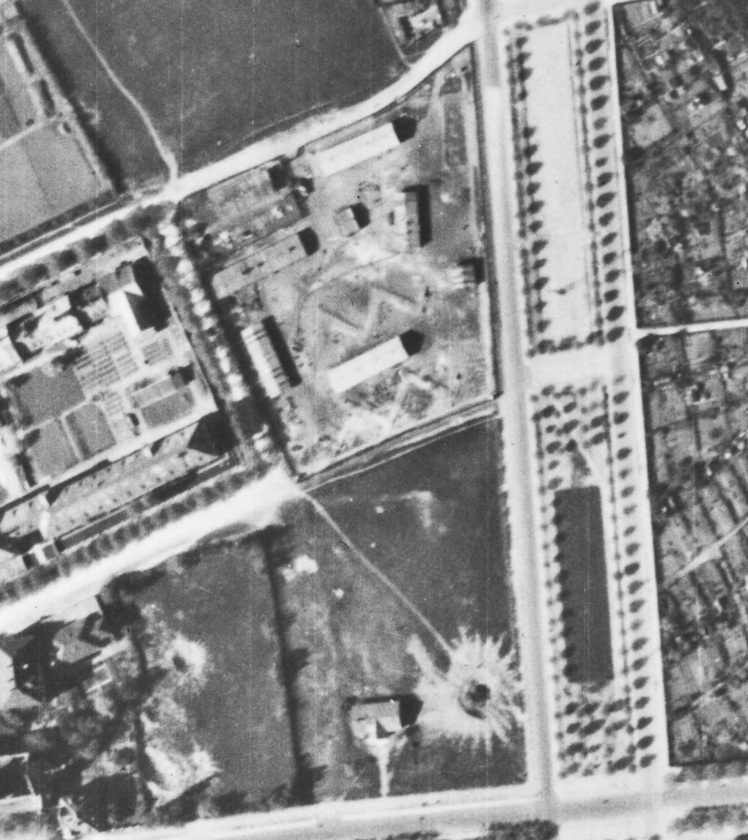

Bild oben:

Luftbild der US Air Force vom 20. April 1945. Zwei Tage später verließen die Gefangenen das Lager, zehn Tage später wurde München von der US-Armee befreit. Auf dem nördlichen Gelände, dem heutigen Hauptplatz, sind sowohl die Baracken als auch der Zaun um das Lager klar erkennbar. Bei den W-förmigen Strukturen handelt es sich vermutlich um die Splittergräben, die zum Schutz der Gefangenen vor Bombardierungen angelegt wurden. Sie waren jedoch deutlich weniger sicher als normale Luftschutzkeller. Auf dem südlich gelegenen HJ-Sportplatz, dem heutigen Kunstrasenplatz, ist bereits ein großer Bombenkrater zu erkennen. Wenige Tage später kam es zu weiteren Bombardierungen, bei denen sowohl das HJ-Heim als auch Teile des Kriegsgefangenenlagers zerstört bzw. beschädigt wurden.

Bildrechte: Bayerische Vermessungsverwaltung, www.geodaten.bayern.de

Lizenz: CC BY 4.0

Für die gesamte Geschichte des Platzes bitte die einzelnen Klapptexte mit einem Klick auf das Pluszeichen oder die jeweilige Überschrift aufklappen:

Zwar passierte dies alles lange vor der Zeit, als die FT Gern auf dieses Gelände gezogen ist. Erst seit 1970 ist unser Verein Pächter des Geländes, das der Landeshauptstadt München gehört. Doch als Fußballverein ist es nicht nur unsere Aufgabe, Sportler:innen auszubilden und ihnen eine Möglichkeit zu geben, ihren Lieblingssport betreiben zu können. Wir haben darüber hinaus eine gesellschaftliche Verantwortung. In unserer Satzung verpflichten sich alle Mitglieder zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wir lehnen Extremismus jeglicher Art, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ab. Gerade in Zeiten starker gesellschaftlicher Polarisierung ist es eine Aufgabe des Ehrenamtes, sich für die Werte von Freiheit, Toleranz und Demokratie einzusetzen. In Deutschland und insbesondere in München, der früheren „Hauptstadt der Bewegung“, bedeutet dies, die eigene Geschichte während des „Dritten Reiches“ zu kennen und die richtigen Lehren aus einer Zeit zu ziehen, in der diese Werte nichts galten.

Das hat uns dazu bewogen, die Geschichte unseres Hauptplatzes aufzuarbeiten – soweit es uns möglich war. Genauso, wie Fußballspiele oft durch einen Zufall entschieden werden, stand auch am Anfang dieses Projektes ein unerwartetes Erlebnis: Bei einem Besuch im NS-Dokumentationszentrums ist uns eine große Karte Münchens aufgefallen, die alle Kriegsgefangenenlager verzeichnet, die es während des Zweiten Weltkrieges in der Stadt gegeben hat. Als wir die Karte genauer studiert haben, ist uns ein Punkt aufgefallen, der genau dort eingetragen war, wo heute unser Hauptplatz ist. Konnte das sein? Was bedeutete das genau? Und gibt es weitere Informationen dazu? Unsere Neugier war geweckt. Durch die Recherchen in verschiedenen Archiven und die Informationen, die wir von vielen Personen und Institutionen erhalten haben, ist es uns gelungen, die wichtigsten dieser Fragen zu klären. Trotzdem bleiben noch einige Fragen offen. Auf dieser Seite präsentieren wir die Ergebnisse unserer Recherchen und gehen auf einige Punkte näher ein, die wir auf der Erinnerungstafel nur knapp anschneiden konnten.

Bevor das Gelände als Kriegsgefangenenlager genutzt wurde, befand sich dort bereits ein Barackenlager. Es wurde für obdachlos gewordene Familien genutzt, die durch die alliierten Bombardierungen ihre Wohnung verloren hatten. Wann genau die Baracken entstanden, ist nicht einwandfrei zu klären, aber vermutlich seit der zweiten Jahreshälfte 1942. Das wissen wir aus einer Akte des Stadtarchivs München, die sich mit einem möglichen Ausbau des gerade entstehenden Lagers befasst. In einem Schreiben vom 6. November 1942 übersandte die „Gemeinnützige Wohnungsfürsorge A.G. München“, die heute unter dem Namen Gewofag bekannt ist, dem Oberbürgermeister der „Hauptstadt der Bewegung“ die Kostenaufstellung für den Bau zweier zweigeschossiger Baracken. Diese waren eigentlich für ein Gebäude der Reichsbahnbaudirektion in der Arnulfstraße gedacht, wo sie als Bürobaracken geplant waren. Sie wurden aber doch nicht mehr gebraucht, weshalb sie nun anderweitig genutzt werden konnten. Sie wurden der Gewofag für das „Barackenlager an der Hindenburgstraße“ angeboten. Dort entstand gerade ein Lager, denn die Gewofag teilte mit: „Die Aufstellung der bereits angelieferten Baracken der Firma Hallenbau-Gesellschaft und Lutz & Söhne schreitet zügig voran.“ Als Zweck nannte sie die „Bekämpfung der Luftangriffskriegsfolgen“, was nichts anderes bedeutete, als dass die Baracken als Notunterkünfte genutzt werden sollten.

„Hindenburgstraße“ war der frühere Name der heutigen Landshuter Allee. Die Straße war seit 1917 nach Paul von Hindenburg benannt – während des Ersten Weltkrieges Generalfeldmarschall und Chef der Obersten Heeresleitung, in der Weimarer Republik der Reichspräsident, der 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Hindenburgstraße wieder in Landshuter Allee umbenannt. Die Hanebergstraße, die heute die offizielle Adresse des Geländes ist, gab es auch damals schon. Das Gelände, auf dem die Baracken gebaut wurden, gehörte der Landeshauptstadt München, damals „Hauptstadt der Bewegung“ genannt. Zuvor wurde das Gelände als Schneeabladeplatz genutzt, jetzt wurde der Platz aber zum Bau für Notunterkünfte benötigt. Die Baracken waren wiederum Eigentum des „Deutschen Reiches“. Die Gewofag handelte im Auftrag der Münchner Stadtverwaltung.

Im November 1942 war der Krieg, den Deutschland 1939 entfesselt hatte, bereits ein Weltkrieg. Das NS-Regime befand sich nicht nur mit Großbritannien und Frankreich, sondern auch mit der Sowjetunion und den USA im Krieg. Briten und Amerikaner führten mittlerweile einen Bombenkrieg gegen Deutschland, der sowohl militärische und industrielle als auch zivile Ziele traf. Der Bau von Notunterkünften war daher notwendig, um die vielen obdachlos gewordenen Familien unterzubringen. Gleichzeitig erforderte die Intensivierung des Krieges einen enormen Ressourcenaufwand. Das machte sich auch beim Bau der Baracken im Lager an der Hindenburgstraße bemerkbar. Die Barackenteile, die ursprünglich für das Gelände an der Arnulfstraße gedacht waren, hätten noch bearbeitet und dann zusammengesetzt werden müssen. Zusätzlich wäre noch weiteres Holz, Stahl, Gusseisen und Zement für den Bau der Anlage nötig gewesen. Mit vergleichsweise wenigen Mitteln und in kurzer Zeit hätte die Gewofag zwei Baracken errichten können, in die mehr als 200 ausgebombte Personen hätten einziehen können.

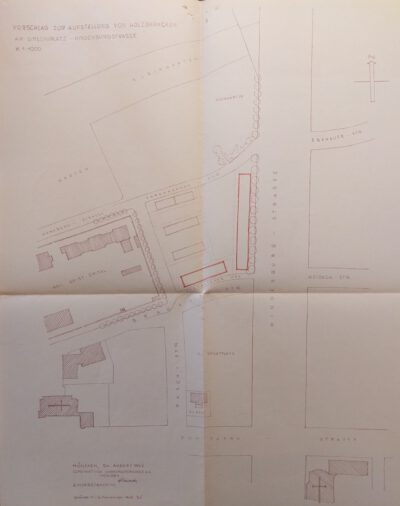

Die notwendigen Baustoffe waren in der deutschen Kriegswirtschaft allerdings kontingentiert und durften nur mit Genehmigung verschiedener Bevollmächtigter verwendet werden, denn Vorrang hatte die Kriegsproduktion. Die Gewofag ging trotzdem davon aus, dass die Baracken aufgestellt werden dürfen, denn in ihrem Schreiben aus dem November 1942 schickte sie einen Lageplan mit, der am 20. August 1942 erstellt wurde und auf dem der geplante Standort der zwei neuen Baracken eingetragen war. Sie hätten entlang der Hindenburgstraße/Landshuter Allee sowie parallel zur heutigen Brücke über den Mittleren Ring entstehen sollen.

Bauplan für zwei neue Baracken auf dem Gelände des Lagers an der Hindenburgstraße vom 6. November 1942. Zu diesem Zeitpunkt dienten die Baracken des Lagers als Notunterkünfte für ausgebombte Familien. Bei den beiden rot umrandeten Baracken handelt es sich um die geplanten Unterkünfte, die von der Reichsbahnbaudirektion übernommen und neu gebaut werden sollten. Zwar wurde dies nicht realisiert, aber es ist davon auszugehen, dass später an gleicher Stelle andere, kleinere Baracken errichtet wurden. Der Plan belegt außerdem, dass zu diesem Zeitpunkt bereits vier andere Baracken im Bau waren. Darüber hinaus macht der Plan deutlich, dass der südliche Platz (der heutige Kunstrasenplatz) als Sportplatz der Hitlerjugend genutzt wurde.

Quelle: Stadtarchiv München, Baureferat-Wohnungswesen Abgabe 78/1 Bd. 61

Zwar kam es zum Bau dieser zwei Baracken nicht, da der „Baubevollmächtigte des Reichsministeriums Speer“ (also des Rüstungsministeriums) die Kontingente der benötigten Rohstoffe nicht freigab. Mittlerweile war in etwa ein Jahr vergangen, und im November 1943 hatte auch die Stadtverwaltung vom ursprünglichen Plan Abstand genommen. Die Luftangriffe auf München wurden immer stärker, weshalb es nicht mehr sinnvoll erschien, ausgebombte Familien innerhalb der Stadt unterzubringen, wo sie möglicherweise bald wieder Opfer neuer Luftangriffe werden würden.

Dem dazugehörigen Schriftwechsel und dem Lageplan kann man aber entnehmen, dass zum Zeitpunkt des November 1942 schon andere Baracken im Bau waren. Denn der Lageplan aus dem August 1942 wies insgesamt vier Baracken aus, die vor allem auf dem nordwestlichen Teil des Geländes gebaut wurden, also in der Nähe zum heutigen Kolpinghaus. Diese Baracken wurden zu Ende gebaut, unabhängig von der gescheiterten Übernahme der zwei anderen Baracken der Reichsbahnbaudirektion.

Der Plan enthielt außerdem eine weitere interessante Information: Das Gelände des heutigen Kunstrasenplatzes gehörte damals der HJ (Hitlerjugend), der Jugendorganisation der NSDAP. Es wurde als HJ-Sportplatz genutzt, inklusive eines eigenen Sportheims – ungefähr dort, wo sich heute unser Materialcontainer befinden. Doch das war nicht immer so, sondern ein Ergebnis der nationalsozialistischen Gewalt- und Unterdrückungspolitik. Vor 1933 gehörten Gelände und Sportheim der Sozialistischen Arbeiterjugend (SAJ). Diese wurde aber, wie die gesamte Arbeiterbewegung, nach der Machtübernahme der Nazis zerschlagen und deren Eigentum beschlagnahmt.

Gruppe der Sozialistischen Arbeiterjugend vor ihrem Jugendheim auf dem Gelände des heutigen Kunstrasenplatzes. Das Gelände wurde, wie auch das Jugendheim, nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 gewaltsam beschlagnahmt und anschließend von der Hitlerjugend genutzt.

Quelle: Geschichtswerkstatt Neuhausen

Als dem Bau der zwei geplanten Baracken der Reichsbahnbaudirektion nach langem Hin und Her die Genehmigung verwehrt wurde, waren die ursprünglich geplanten Baracken vermutlich schon lange fertiggestellt und als Notunterkünfte von ausgebombten Familien bezogen. Sie wohnten aber nicht lange in den Baracken. Denn als Reaktion auf den Kriegsverlauf wurden die Baracken bald umfunktioniert und in ein Kriegsgefangenenlager umgewandelt. Wegen der weiteren Intensivierung des alliierten Luftkrieges wurden ausgebombte Familie zunehmend außerhalb der Stadt in Sicherheit gebracht. Die Baracken wurden dadurch frei und wurden stattdessen als Lager für kriegsgefangene Zwangsarbeiter genutzt.

Der erste schriftliche Beweis für die Existenz des Kriegsgefangenenlagers stammt vom 14. Februar 1944. Der „Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD-München“ hatte eine Liste mit Kriegsgefangenenlagern und Arbeitskommandos im Kreis Groß-München angelegt. Darunter war ein Lager in der „Hindenburgstr.“ zu finden, der „Bedarfsträger“ war die Stadtverwaltung – wie auch schon bei den Notunterkünften. Auch zur Anzahl und zur Herkunft der Gefangenen wurden Angaben gemacht: Zu diesem Zeitpunkt war das Lager noch vergleichsweise leer, es lebten dort zunächst nur 70 italienische Kriegsgefangene. Eigentlich war Deutschland mit dem von Benito Mussolini geführten faschistischen Italien verbündet. Im Sommer 1943 waren jedoch amerikanische, britische und kanadische Truppen in Italien gelandet. Von Norden kommend, besetzten deutsche Truppen den Rest Italiens und führten fortan dort einen Krieg gegen die Westalliierten. Soldaten der italienischen Armee wurden gefangen genommen und viele von ihnen zur Zwangsarbeit nach Deutschland gebracht.

Die Kapazität des Lagers, das in den meisten Dokumenten den Namen „Städt. Lager Nr. 9 an der Hindenburgstraße“ oder „Barackenlager Hindenburgstraße“ trug und unter dem Befehl des Landesschützen-Bataillons 436 der Wehrmacht stand, wurde in den kommenden Monaten schnell erhöht. Interne Akten der Münchner Stadtverwaltung aus dem April 1944 belegen, dass das Lager mittlerweile ein Fassungsvermögen von 460 Gefangenen hatte. Zum Vergleich: Das alles spielte sich auf einem Gelände ab, auf dem sich während eines Fußballspiels heute lediglich 22 Menschen gegenüberstehen.

Auch der Zweck ihrer Inhaftierung in München wurde nun klarer: Die Gefangenen wurden als „Arbeitskräfte für den Soforteinsatz zur Behebung von Fliegerschäden“ eingesetzt. Sie mussten also Schäden beseitigen, die bei den alliierten Bombardierungen Münchens entstanden waren, und beim Wiederaufbau zerstörter Gebäude helfen – eine gefährliche Arbeit, die genau deswegen bevorzugt Kriegsgefangenen auferlegt wurde. Der Großteil der Gefangenen arbeitete direkt für die Stadtverwaltung bzw. das Stadtbauamt, ein anderer Teil wurde verschiedenen Betrieben der Münchner Dachdeckerinnung als Zwangsarbeiter zur Verfügung gestellt. Nur in wenigen Fällen kann noch rekonstruiert werden, welche Betriebe von dieser Zwangsarbeit profitierten. Schriftlich belegt sind immerhin die beiden Firmen Josef Rehschütz und Franz Sommersberger.

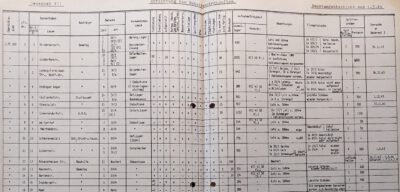

Die Vergrößerung der Gefangenenzahl brachte einige Veränderungen mit sich – sowohl in Bezug auf die bauliche Gestaltung des Lagers als auch mit Blick auf die Zusammensetzung der Gefangenen. Zum einen haben die ursprünglich gebauten vier Baracken wohl bei weitem nicht mehr ausgereicht, um mehr als 400 Gefangene unterzubringen. Eine weitere Liste über Kriegsgefangenenlager in München vom Mai 1944 gibt für das Lager an der Hindenburgstraße bereits acht Baracken an. Wann die zusätzlichen Baracken gebaut worden sind, ist nicht bekannt – dafür aber, dass das Lager selbst von Bombardierungen betroffen war. Mindestens zwei dieser Baracken wurden total zerstört, viele der anderen zumindest teilweise beschädigt. Es liegt eine traurige Ironie darin, dass ausgerechnet die Kriegsgefangenen, die für ihre deutschen Kriegsgegner Bombenschäden beseitigen mussten, selbst nur schlecht gegen Luftangriffe geschützt waren. Das Kriegsgefangenenlager verfügte nämlich über keine Luftschutzkeller. Für die Gefangenen wurden lediglich zwei Splittergräben ausgehoben, die aber deutlich weniger Schutz vor Bombardierungen boten. Die Quellen geben leider keine Auskunft darüber, ob bei den Bombardierungen (oder aus anderen Gründen) Gefangene ihr Leben verloren hatten, während sie im Lager an der Hindenburgstraße interniert waren.

Übersicht des Dezernats VII der „Hauptstadt der Bewegung“ mit Behelfsunterkünften in den Münchner Kriegsgefangenenlagern vom 1. 5. 1944. Das Kriegsgefangenenlager auf dem heutigen Gelände des Rasenplatzes ist gleich in der ersten Zeile unter „Hindenburgstr.“ zu finden. Die Liste weist nach, dass bis zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Baracken des Lagers bei Bombardierungen vollständig und weitere Baracken teilweise zerstört wurden. Zum Schutz der Gefangenen wurden lediglich Splittergräben ausgehoben, die wesentlich weniger Schutz boten als richtige Luftschutzkeller. Deswegen ist davon auszugehen, dass bei den Bombardierungen Gefangene ums Leben kamen, auch wenn es dafür keine schriftlichen Belege gibt.

Quelle: Stadtarchiv München, Stadtverteidigung 526/3

Wann genau das ursprüngliche Barackenlager zum Kriegsgefangenenlager umfunktioniert worden war, kann nicht mehr mit Sicherheit gesagt werden. Es liegen widersprüchliche Informationen vor, aber wahrscheinlich kamen die ersten Gefangenen zwischen Ende Oktober und Ende November 1943 im Lager an. Das war etwa ein Jahr nach dem Bau der ursprünglich als Notunterkünfte geplanten Baracken und nur wenige Monate nach der Landung der Alliierten in Italien.

Die italienischen Gefangenen hatten das Lager aber wohl schon relativ bald wieder verlassen. Alle weiteren Listen geben an, dass es sich zu dem Zeitpunkt, als das Lager vergrößert wurde, bei den Gefangenen des Lagers um britische Kriegsgefangene gehandelt hat. Die Zahl schwankte zwischen 400 und 415. Auch in dieser Hinsicht ist ein unmittelbarer Zusammenhang zum Kriegsverlauf zu vermuten: Am 6. Juni 1944 („D-Day“) waren britische und amerikanische Truppen in der Normandie gelandet und zwängten anschließend der deutschen Wehrmacht den Kampf an der wiedereröffneten Westfront auf. Es gibt Hinweise darauf, dass im Lager möglicherweise sogar neuseeländische Soldaten inhaftiert wurden. Neuseeland war zu diesem Zeitpunkt noch nicht unabhängig, sondern Teil des britischen Empire, seine Soldaten kämpften in der britischen Armee.

Die gefangengenommen britischen Soldaten kamen nicht direkt ins Lager an der Hindenburgstraße. Sie waren Teil eines Arbeitskommandos, das aus dem Stammlager (Stalag) VII A in Moosburg zum Arbeitseinsatz nach München gebracht wurde. Das Stalag in Moosburg war das größte Kriegsgefangenenlager innerhalb des Deutschen Reiches. Von hier aus wurden gefangengenommene Soldaten auf Arbeitskommandos verteilt, die dann zur Zwangsarbeit abkommandiert wurden, oftmals in Städten und Industriegebieten. In diesem konkreten Fall handelte es sich um das Arbeitskommando 3732 aus Moosburg, das im Lager an der Hindenburgstraße untergebracht war. Von dort aus wurden die Gefangenen tagsüber zur Zwangsarbeit in den ihnen zugewiesenen Betrieben gebracht.

So, wie das Deutsche Reich seinen rassistischen Vernichtungskrieg bis zum Schluss unerbittlich führte, so wurde auch das Kriegsgefangenenlager an der Hindenburgstraße bis fast zum letzten Tag weiter genutzt und ausgebaut. Noch am 10. April 1945 ließen sich die Stadtverwaltung und die Gewofag vom „Reich“ Baukosten rückerstatten, die bei der Errichtung zweier neuer Baracken entstanden waren. Große Teile Deutschlands waren zu diesem Zeitpunkt bereits besetzt, weniger als einen Monat später sollte das Deutsche Reich kapitulieren. Aus Akten, die den Einsatz von Gefanenen für die Dachdeckerinnung belegen, geht außerdem hervor, dass diese bis mindestens zum 22. April 1945 im Lager geblieben waren. Gerade einmal acht Tage später, am 30. April 1945, marschierte die amerikanische Armee in München ein. Was mit den entlassenen Gefangenen genau passiert ist und unter welchen Umständen sie freigelassen wurden, wissen wir nicht. Aus dem Vergleich verschiedener Luftbilder, die von der US Air Force aufgenommen wurden, kann allerdings geschlossen werden, dass das Lager zwischen dem 20. April 1945 und der zehn Tage später erfolgten Befreiung Münchens erneut bombardiert wurde. Weitere Baracken wurden zerstört, dasselbe gilt für das HJ-Sportheim auf dem Gelände des heutigen Kunstrasenplatzes.

Als die Wehrmacht am 8. Mai 1945 bedingungslos kapitulierte und der Zweite Weltkrieg in Europa endete, war das Kriegsgefangenenlager vermutlich bereits seit ca. zwei Wochen leer. Das bedeutete aber nicht, dass die Baracken nicht mehr genutzt wurden. Nach einer kurzen Zwischenphase im Frühjahr/Sommer sind Ende Juli 1945 bereits wieder Menschen in die Baracken eingezogen – jetzt allerdings in Freiheit. Bis November 1945 kamen etwa 30 Personen in das nun von der amerikanischen Armee beschlagnahmte Lager, bei denen es sich vermutlich um polnische DP’s, also „Displaced Persons“ handelte. Zu dieser Gruppe gehörten Menschen, die während des Zweiten Weltkrieges aus anderen Ländern nach Deutschland verschleppt wurden, aber nach Kriegsende nicht sofort in ihre Heimat zurückkehren konnten. Dabei handelte es sich oftmals um Gefangene aus Konzentrationslagern, Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiter:innen. Vermutlich letzteres traf auf die polnischen Einwohner zu, denn viele von ihnen arbeiteten in Handwerksberufen oder als Hilfsarbeiter. Zudem ist auch die Ankunft von polnischen Soldaten/Offizieren belegt, die unter der Oberhoheit der amerikanischen Armee standen.

Ab dem April 1946 erhöhte sich die Kapazität des Lagers rasant. Zusätzlich zu den DP’s, von denen allerdings einige schon wieder ausgezogen waren, kamen nun deutsche Flüchtlinge hinzu. Sie waren aus den früheren deutschen Ostgebieten geflohen, die von der Roten Armee besetzt worden waren. Darüber hinaus waren nach wie vor viele Münchner:innen obdachlos, da sie durch die alliierten Bombardierungen ihre Wohnung verloren hatten, und mussten in Lagern wie dem an der Hanebergstraße untergebracht werden. Das Lager war mittlerweile in „Lager Nr. 8 (Landshuter Allee)“ umbenannt worden, sein offizieller Zweck war: „Barackenlager für obdachlose Fliegergeschädigte und Flüchtlinge“. Auch baulich wuchs das Lager, zu den bestehenden acht Baracken kamen weitere hinzu. Die Zahlen variieren und sind nicht immer eindeutig, aber möglicherweise wuchs das Lager auf bis zu 15 Baracken an. Seine Kapazität wurde auf bis zu 500 Personen geschätzt, was mehr waren, als während des Krieges als Gefangene in den Baracken interniert waren. Mit der Zeit verließen wohl immer mehr DP’s das Lager, und die US-Armee übergab einen Großteil der Baracken 1949 an die Münchner Stadtverwaltung. Einen kleinen Teil des Lagers behielt sie zunächst für sich.

Blick auf das Barackenlager im Jahr 1954. Das Bild wurde vermutlich vom Gelände aus aufgenommen, auf dem sich heute der Kunstrasenplatz befindet. Nördlich des Barackenlagers ist der Moosacher Gaskessel zu sehen, der später abgerissen wurde. Beim höheren Gebäude im linken Hintergrund handelt es sich um den östlichen Teil des Altenheims „Heilig Geist“, an dessen Stelle heute ein Wohnblock mit Blick auf den Rasenplatz steht.

Quelle: Stadtarchiv München, DE-1992-FS-NK-STB-0112

Man kann davon ausgehen, dass mit der Zeit nicht nur DP’s und Flüchtlinge im Lager lebten, sondern dieses zunehmend zu ganz „normalem“ Wohnraum umgewandelt geworden war. Mit „erheblichem Kostenaufwand“ hatte das städtische Wohnungsamt die Baracken „zu Wohnzwecken ausgebaut“. Immer mehr der Bewohner waren in München geboren, vielleicht sogar im Lager selbst. Ende 1952 übergab die US-Armee auch die letzten drei Baracken, die sie beschlagnahmt hatte, der Stadt München. Wem die Baracken eigentlich gehörten, blieb in der ganzen Zeit aber unsicher. Vor Kriegsende war das „Reich“ Eigentümer der Baracken, das seit der deutschen Kapitulation 1945 faktisch aber nicht mehr existierte. Die Stadt baute das Lager aus, obwohl die Eigentumsfrage nicht endgültig geklärt war. Das Gelände hingegen gehörte nach wie vor der Stadt, wie auch schon während des „Dritten Reiches“.

Blick auf das Barackenlager im Jahr 1953. Das Foto ist von der Landshuter Allee aus geschossen – heute würde der Fotograf mitten auf dem Mittleren Ring stehen. Zu sehen ist das Eck zwischen Landshuter Allee und dem Weg zwischen Rasen- und Kunstrasenplatz. Die Fußgängerbrücke, die heute an dieser Stelle steht, existierte damals noch nicht. Bei den Baracken im Vordergrund handelte es sich höchstwahrscheinlich um Gebäude, die erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges hinzugebaut wurden, als das Gelände als DP- und Flüchtlingslager genutzt wurde.

Quelle: Stadtarchiv München, DE-1992-FS-NK-STB-0114

Im Verlauf der 1950er-Jahre schritt der Wiederaufbau der zerstörten deutschen Städte voran, weshalb sich auch in München die Versorgung mit Wohnraum entspannte. Ab der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre verließen immer mehr Bewohner das Lager und bezogen „normale“ Wohnungen. Bereits im Juli 1955 lebten nur noch 227 Menschen im Lager, es leerte sich zunehmend. Der letzte dokumentierte Auszug aus dem Lager fand im Dezember 1962 statt. Luftbilder belegen, dass die mittlerweile leeren Baracken Mitte der 1960er-Jahre abgerissen wurden. Eine Zeit lang blieb das Gelände ungenutzt, doch Ende der 1960er-Jahre begann der Bau eines Fußballplatzes und eines dazugehörigen Vereinsheimes. 1970 zog die FT Gern auf das Gelände, nachdem sie ihren bisherigen Platz in der Lothstraße verlassen hatte. An die Geschichte des Gelände erinnerte bald nichts mehr, und ob aus dem Verein damals überhaupt jemand wusste, dass auf dem Hauptplatz einmal ein Kriegsgefangenenlager stand, ist unbekannt.

In den kommenden Jahrzehnten veränderte sich das Gelände nur noch wenig. Die größte Veränderung war, dass der Verein bald auch den Platz südlich der Brücke über den Mittleren Ring nutzen durfte – der heutige Kunstrasenplatz. Wer eine aktuelle Luftaufnahme unseres Vereinsgeländes mit dem Luftbild aus dem April 1945 vergleicht (siehe oben), der erkennt jedoch schnell, dass die beiden Fußballplätze die exakt gleichen Umrisse haben wie das frühere Kriegsgefangenenlager und der Sportplatz der HJ. Der Zuschnitt der beiden Plätze hat sich bis heute so gut wie nicht verändert.

Unser Vereinsgelände, wie wir es heute kennen: Im Norden der Rasenplatz, im Süden der Kunstrasenplatz. Während des „Dritten Reiches“, als das Gelände noch nicht der FT Gern gehörte, befanden sich dort aber keine Fußballplätze, sondern ein Kriegsgefangenenlager und ein Sportplatz der Hitlerjugend. Die im Osten verlaufene Landshuter Allee hieß damals noch Hindenburgstraße.

Aufnahme von 2024

Bildrechte: Bayerische Vermessungsverwaltung, www.geodaten.bayern.de

Lizenz: CC BY 4.0

Wer diesen Text liest und einen genaueren Blick auf die Erinnerungstafel wirft, dem fällt womöglich eine Sache auf: Uns ist von keinem einzigen der Kriegsgefangenen, die im Lager an der Hindenburgstraße inhaftiert waren, der Name bekannt. In der Spitze lebten wohl über 400 Personen gleichzeitig im Lager. Im gesamten Verlauf der eineinhalb Jahre, die die Baracken als Kriegsgefangenenlager genutzt wurden, waren es wahrscheinlich noch deutlich mehr. Dennoch kennen wir die Identität keines einzigen dieser Gefangenen. Wir können keine Angaben zu ihren Lebenswegen und ihren Schicksalen machen, sehr wenig wissen wir außerdem zu den Bedingungen, die sie im Lager erleiden mussten. Auch wissen wir nicht, ob die Haft für irgendeinen der Gefangenen tödlich endete und was mit ihnen nach der Auflösung des Lagers im April 1945 passierte. Woran liegt das?

Die Antwort liegt im Charakter der Quellen, mit denen wir gearbeitet haben und die wir zur Geschichte des Geländes finden konnten. Sie alle sind deutscher Herkunft, es handelt sich überwiegend um Listen und Korrespondenzen verschiedener staatlicher Verwaltungen, meistens aus der Münchner Stadtverwaltung. In den Quellen waren in der Regel Adresse und Größe des Lagers sowie die Anzahl der Baracken, die Anzahl der Gefangenen und deren Herkunft angegeben. Das war alles, was die staatliche Verwaltung interessierte. Denn eines darf man nicht vergessen: Während der nationalsozialistischen Diktatur waren quasi alle Zweige der staatlichen Verwaltung gleichgeschaltet. Durch den frühzeitigen Austausch des Personals sowie die Androhung und Ausübung von Gewalt gegenüber allen Andersdenkenden stimmten die Ziele der verschiedenen Verwaltungszweige mit den ideologischen Überzeugungen des NS-Regimes bald überein. Dies galt erst recht während des Krieges, der zu einer weiteren Radikalisierung in der Politik gegenüber allen vermeintlichen „Feinden“ Deutschlands geführt hat.

Wenn man die Quellen liest, muss man sich daher einer Tatsache bewusst sein: Wer die Gefangenen eigentlich waren, war denjenigen Personen, die die Quellen erstellen, schlicht und ergreifend egal. Aus ihrer Sicht waren die Gefangenen Soldaten einer feindlichen Armee. Ihre Existenz interessierte nur so weit, wie sie als Gefangene Zwangsarbeit für das Deutsche Reich leisten und für die weitere Ermöglichung des deutschen Vernichtungskrieges ausgenutzt werden konnten. Ihre individuelle Persönlichkeit und Identität waren dafür ebenso irrelevant wie ihr Schicksal. Dies ist ein typisches Merkmal von Quellen, die während der NS-Diktatur von staatlichen Stellen erstellt worden sind. Die Opfer des NS-Regimes wurden auf Zahlen und ihren „Wert“ als Arbeitsressource reduziert.

Wir wissen lediglich die Namen einiger Wärter des Gefangenenlagers sowie die Namen der Bewohner, die nach Kriegsende als Bewohner des DP-Lagers sowie als Flüchtlinge aus den früheren deutschen Ostgebieten in den nun umfunktionierten Baracken Zuflucht suchten. Diese wissen wir aus Akten, die während der Besatzungszeit angelegt wurden, und aus einem sogenannten „Häuserbogen“ für die Adresse Landshuter Allee 125. Doch all diese Quellen sind erst nach Kriegsende und damit nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur entstanden. Sie wurden damit – vermutlich – von anderen Personen und vor allem unter anderen ideologischen Bedingungen erstellt. Ob sie Kenntnis über die Identität der früheren Gefangenen hatten, wissen wir nicht. Es ist eher unwahrscheinlich, da die Gefangenen zu diesem Zeitpunkt das Lager bereits verlassen hatten, bevor München Ende April 1945 von der amerikanischen Armee befreit worden war.

Die Geschichte des Kriegsgefangenenlagers kennen wir also nur aus Quellen, die aus der Perspektive von Tätern geschrieben wurden. Die Perspektive der Opfer kennen wir nicht. Diese wäre aber umso wichtiger, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was es wirklich bedeutete, Gefangener im Lager an der Hindenburgstraße gewesen zu sein. Die bisherigen Ergebnisse unserer Recherchen stellen deswegen nur einen vorläufigen Stand dar. Unser nächstes Ziel ist es, mehr über die Opfer und ihre Schicksale zu erfahren. Da die Gefangenen Angehörige der italienischen und der britischen Armee gewesen sind, stellt uns das jedoch vor einige Herausforderungen. Informationen zu ihnen lassen sich, wenn überhaupt, am ehesten in Archiven in Italien und in Großbritannien finden. Damit geraten Recherchen, die ehrenamtlich durchgeführt wurden, schnell an Grenzen – logistisch und finanziell.

Wir hoffen jedoch auf Gelegenheiten, diese in der Zukunft nachholen zu können. Unser Ziel ist, den Text auf dieser Seite laufend um die neuen Erkenntnisse zu aktualisieren, die wir finden können. Sollte irgendjemand, der sich für unsere Recherchen interessiert, tatsächlich etwas über die Gefangenen und Bewohner der verschiedenen Lager auf unserem Hauptplatz wissen, sind wir für jeden Hinweis dankbar! Oft reicht ein Name, um mit der Recherche zu beginnen. Wer uns kontaktieren möchte, kann uns über info@ftgern.de erreichen.

Das Ergebnis unserer Recherchen ist eine Informations- und Erinnerungstafel, die seit November 2025 neben unserem Hauptplatz aufgestellt ist, mit Blick auf das Gelände des früheren Kriegsgefangenenlagers. Die Tafel wurde von Michael Franke und Felix Lieb bei einer öffentlichen Veranstaltung am 7. November 2025 eingeweiht. Anton Löffelmeier von der Erinnerungsinitiative „!Nie wieder“ und Franz Schröter von der Geschichtswerkstatt Neuhausen übermittelten Grußworte. Wir bedanken uns bei allen, die der Einweihung der Tafel beigewohnt und damit ihre Unterstützung für unser Projekt zum Ausdruck gebracht haben.

Dieses Projekt wäre ohne die Hilfe vieler verschiedener Institutionen und Personen nicht zu realisieren gewesen. Ihnen allen danken wir an dieser Stelle sehr herzlich. Hervorheben möchten wir Iris Hoppenbrock, die das Design unserer Erinnerungstafel erstellt hat, dabei stets in hervorragender Weise auf unsere Wünsche eingegangen ist und diese perfekt umgesetzt hat. Bei der Montage der Tafel war die Hilfe von David Martinez überaus wertvoll. Merci an euch beide!

Bei der Recherche nach Informationen und der Bereitstellung von Quellen- und Bildmaterial haben uns die folgenden Institutionen und Personen unterstützt, denen wir ebenfalls unseren Dank aussprechen möchten. Die Auflistung erfolgt in zufälliger Reihenfolge:

Anton Löffelmeier, Stadtarchiv München

Paul-Moritz Rabe, NS-Dokumentationszentrum München

Angela Hermann, NS-Dokumentationszentrum München

Andreas Eichmüller, NS-Dokumentationszentrum München

Franz Schröther, Geschichtswerkstatt Neuhausen

Bundesarchiv Freiburg

Bayerisches Hauptstaatsarchiv München

Staatsarchiv München

Arolsen Archives – International Center on Nazi Persecution

Sebastian Peters, Institut für Zeitgeschichte München-Berlin

Jörn Retterath, Institut für Zeitgeschichte München-Berlin und Mitglied des Bezirksausschusses 9 Neuhausen-Nymphenburg

Servicestelle der Bayerischen Vermessungsverwaltung

Stadtarchiv München: Baureferat-Wohnungswesen Abgabe 78/1 Bd. 60, 61, 67; Stadtverteidigung 526/3; PS-C-1006; Häuserbogen Landshuter Allee 125

Bayerisches Hauptstaatsarchiv: Reichsstatthalter 382

Bundesarchiv Freiburg: RW 17/55

IST Arolsen: 9071600, dort: Dokumente 82418099-82418100

Luftbildatlas der Bayerischen Vermessungsverwaltung: https://www.ldbv.bayern.de/vermessung/luftbilder/recherchestation.html

Eintrag „Kriegsgefangenenlager Hindenburgstraße (Städtisches Lager Nr. 9)“ in der Online-Datenbank des NS-Dokumentationszentrums München: https://departure-neuaubing.nsdoku.de/projekte/memory-practice?marker=1784

Liste mit Arbeitskommandos des Stalag VII in Moosburg: https://www.moosburg.org/info/stalag/komm.html

https://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=483161.0

https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Sozialistische_Arbeiterjugend_(SAJ),_1922-1933

Bild linke Seite:

Unser Vereinsgelände, wie wir es heute kennen: Im Norden der Rasenplatz, im Süden der Kunstrasenplatz. Während des „Dritten Reiches“, als das Gelände noch nicht der FT Gern gehörte, befanden sich dort aber keine Fußballplätze, sondern ein Kriegsgefangenenlager und ein Sportplatz der Hitlerjugend. Die im Osten verlaufene Landshuter Allee hieß damals noch Hindenburgstraße.

Aufnahme von 2024

Bildrechte: Bayerische Vermessungsverwaltung, www.geodaten.bayern.de

Lizenz: CC BY 4.0